一年来,中关村街道办事处“青藤训练营”的年轻干部们化身街巷代言人,带着摄影团队走进成府路、中关村东路、知春路等12条街巷,用脚步丈量土地,用真情讲述故事。经过历时数月的走访拍摄与匠心制作,《中关村街巷文化视频书》出炉。

参与拍摄的“青藤”干部秦擎说:“当我们用脚步丈量街巷时,仿佛触摸到了中关村的灵魂——它既厚重,又充满活力。”“原来每天路过的街角,藏着这么多动人的故事。”科馨社区居民苏爱平现场扫码观看后也忍不住感叹

成为全场焦点。这些印章由中关村街道辖区内北京中科资源有限公司设计,图案融合了街巷地标、历史符号与科技元素,象征解码中关村精神的“文化芯片”。

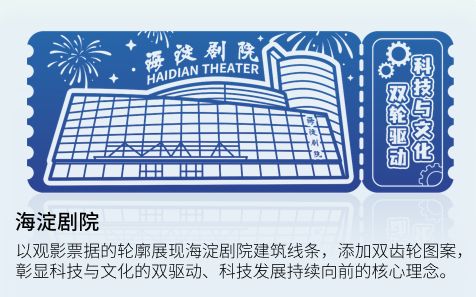

在“中关村大街”印章上,一个智能机器人从屏幕跃向未来,青绿幻化创新生机,见证中关村从电子时代跨越到人工智能时代的转型,诠释永不止步的探索精神;“海淀剧院”印章以观影票据的轮廓展现剧院建筑线条,添加双齿轮图案,彰显科技与文化的双驱动、科技发展持续向前的核心理念……每一枚印章都蕴含了历史的年轮、科技的基因与烟火的故事三重深意。

,串联起辖区内的23个印章点位。”中关村街道党工委副书记刘京红介绍,活动将于5月15日在“乐活中关村”微信公众号发布,居民可通过“乐活中关村”微信公众号领取集章册。

北京林业大学大二学生郭通跃跃欲试:“集章不仅是年轻人的潮流,更是让文化‘可触摸、可带走’的方式。我最喜欢‘中关村大街’这枚印章,上面的智能机器人图案很有科技感。准备和同学一起参加打卡活动,把中关村的文化都收集起来。”

“我要把印章集满,顺便把中关村的文化也‘装’进心里。”2024年新入职中关村街道办事处的“00后”干部张菁芮说。

“如果说钱学森、钱三强这些老科学家是第一批中关村人,我的父亲作为中国科学技术大学近代力学系首届毕业生留在中关村成为第二代,那么我可以算作第三代中关村人。”吴今越从一个中关村老居民的视角,用镜头记录藏在中关村街巷里的故事。

源自1957年中国科学院器材局的企业——北京中科资源有限公司,亲历了中关村从“电子一条街”到“科技创新高地”的华丽转身,运用多年积累的“科技+文创”经验,为项目设计了36枚融合地标与科技元素的文化印章。“我们希望通过方寸之间的艺术,向这片热土致敬。”公司副总经理薛岸介绍。活动现场,一支由街道青年干部和北京林业大学学生组成的

正式成立。他们将通过多样化活动,让文化浸润街巷,探索志愿服务与科技文化融合的新路径。

“我们始终坚持科技与文化双轮驱动。”中关村街道党工委书记董智杭表示,“希望这些项目和活动能让中关村既有历史的厚重底蕴,又有触手可及的生活温度。”“中关村街巷文化的魅力,在于它完美诠释了‘古韵与今风握手,历史与现代同频’的融合之道。”海淀区委宣传部副部长李朝阳说。